「メンタル対応に強い産業医のメリットとは?」

▶︎▶︎▶︎ライフインベスターで詳細を確認してみる

「健康診断の報告書作成に時間を奪われることが多い」という問題や、「どの健康診断項目を集計すべきか」と疑問を持つ人事労務担当者は多いのではないでしょうか?

50人以上の事業所では「定期健康診断結果報告書」の提出は法律で義務とされてはいますが、労働基準監督署に年に1度しか提出しないため、ノウハウを忘れてしまい、不必要な時間と労力を費やしているのが現状ではないでしょうか?

今回の記事では、「報告書の各項目で何が必要か」や「それらをどのように書けばいいのか」などについて、よりわかりやすく解説しています。

この記事では、報告書の各項目の必要性や書き方を分かりやすく解説しています。さらに、よくある質問である「有所見者」の定義や報告書の提出方法についても、詳しく説明しています。

健康診断結果の報告書作成に困っている方や、これから作成を始める方、また報告書の概要を理解したい方にとっても、分かりやすい内容になっていますのでどうぞご覧ください。

健康診断の中で、相談にうまく乗ってくれないなど、自社の産業医でお困りの方はお気軽にお問い合わせください。

定期健康診断結果報告書の提出義務とは?

定期健康診断結果報告書は、常時50人以上の労働者を雇用している事業者が、所轄の労働基準監督署に提出する必要がある重要な書類です。[参考:労働安全衛生規則 第52条]

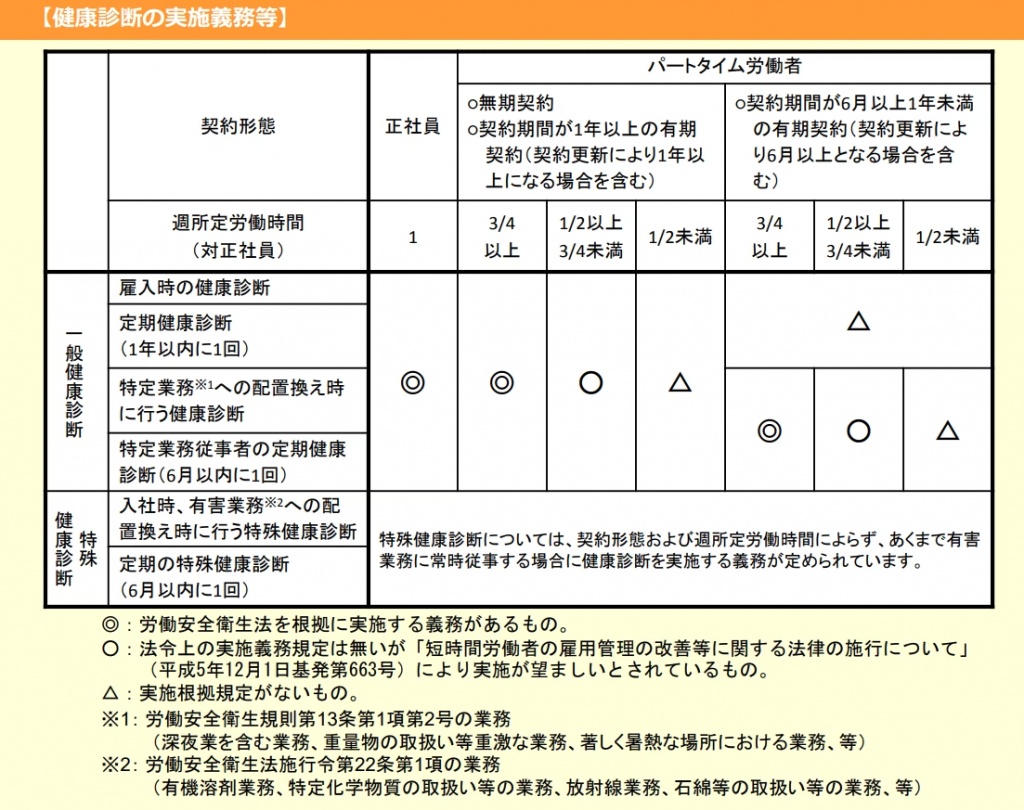

この報告書の対象となるのは、「常時従事する労働者」で、正社員だけでなく、アルバイトやパートタイムの従業員も一定の条件を満たせば該当します。具体的には、以下の要件があります:

- 契約形態:無期契約、契約期間が1年以上の有期契約、あるいは6ヶ月以上1年未満の有期契約

- 週所定労働時間:正社員の労働時間の4分の3以上

出典:厚生労働省「パートタイム労働者※1の健康診断を実施しましょう!」

出典:厚生労働省「パートタイム労働者※1の健康診断を実施しましょう!」

上記は健康診断の対象となる従業員と、実施すべき健康診断の種類をまとめたものです。

そのため、人事労務担当者は正社員だけでなく、パートタイム労働者についても健康診断の対象になっていないかを確認して対処する必要があるのです。

定期健康診断結果報告書記入ガイド

定期健康診断報告書の概要

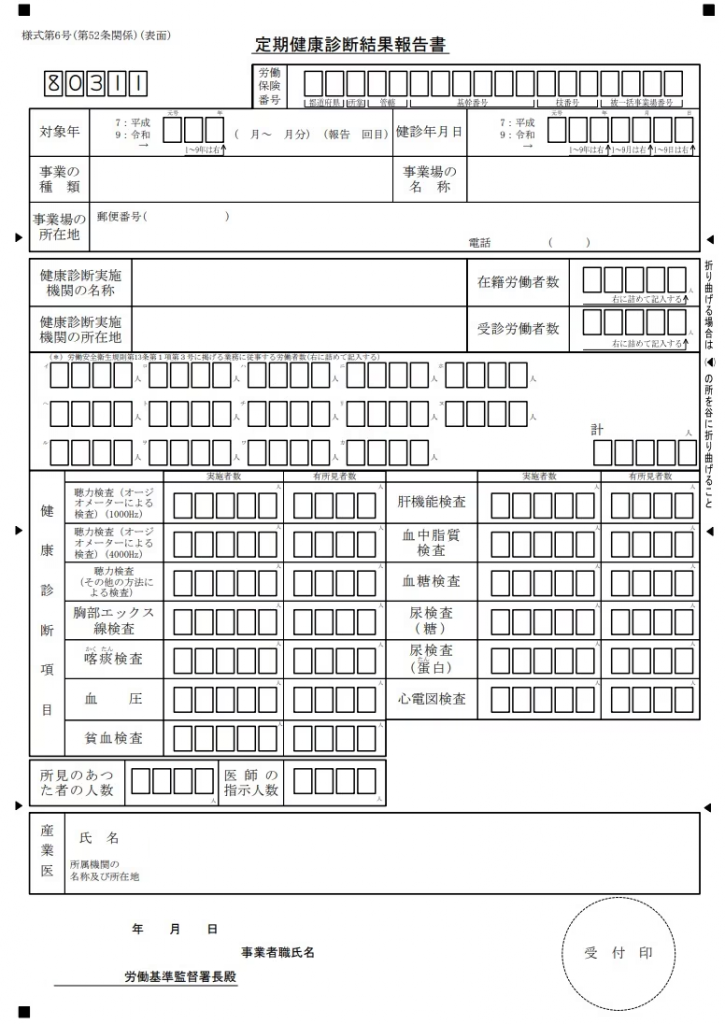

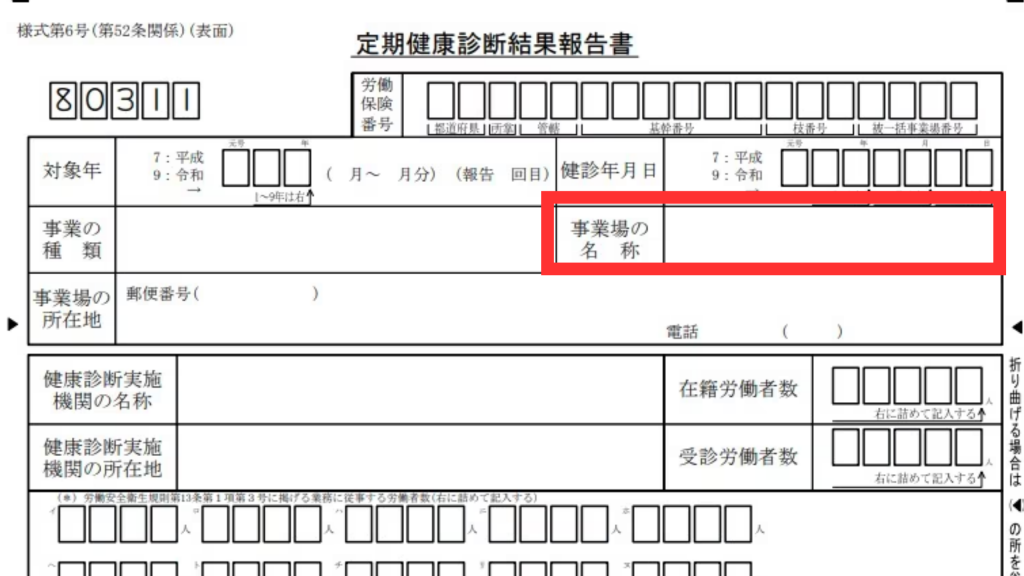

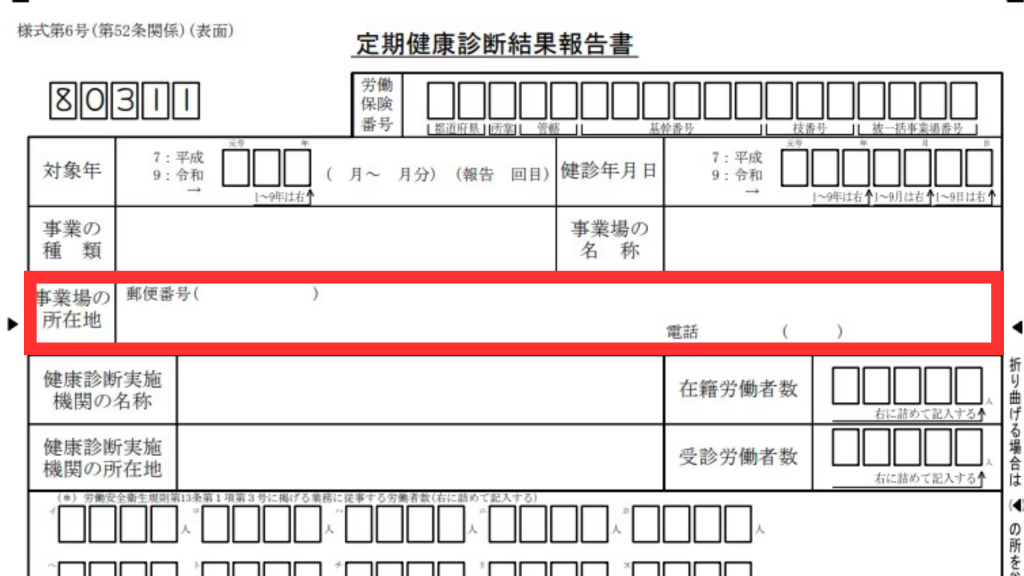

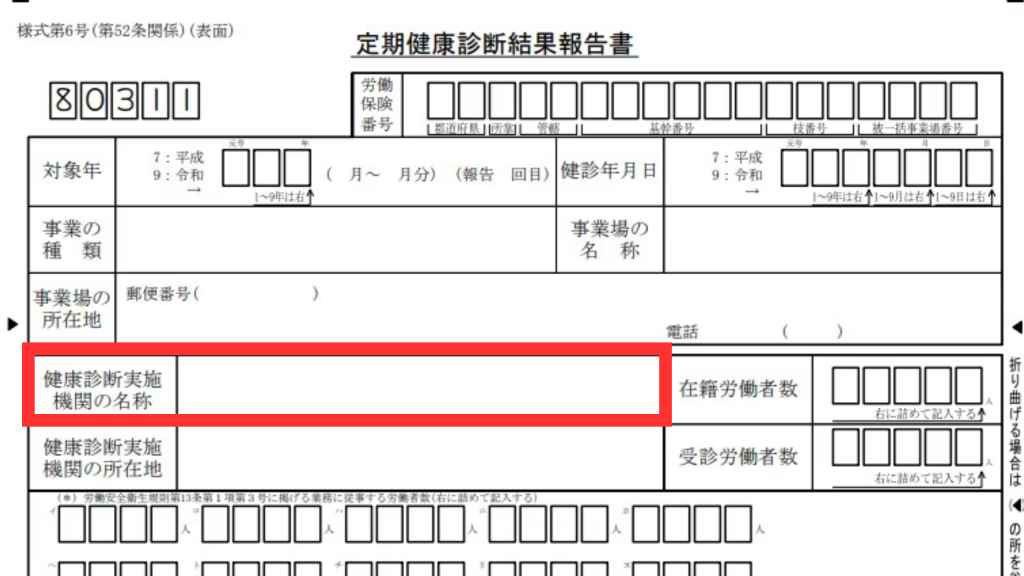

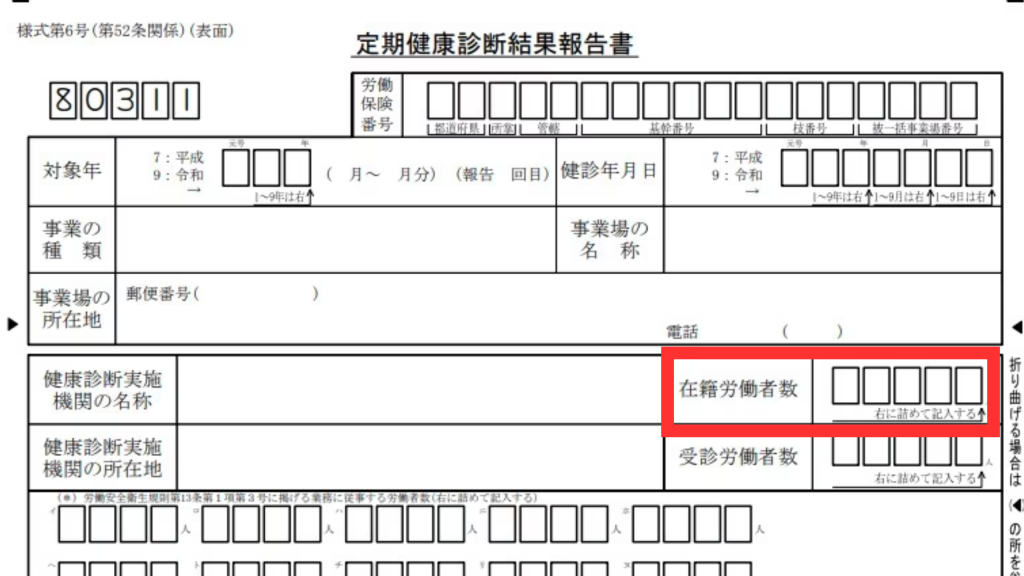

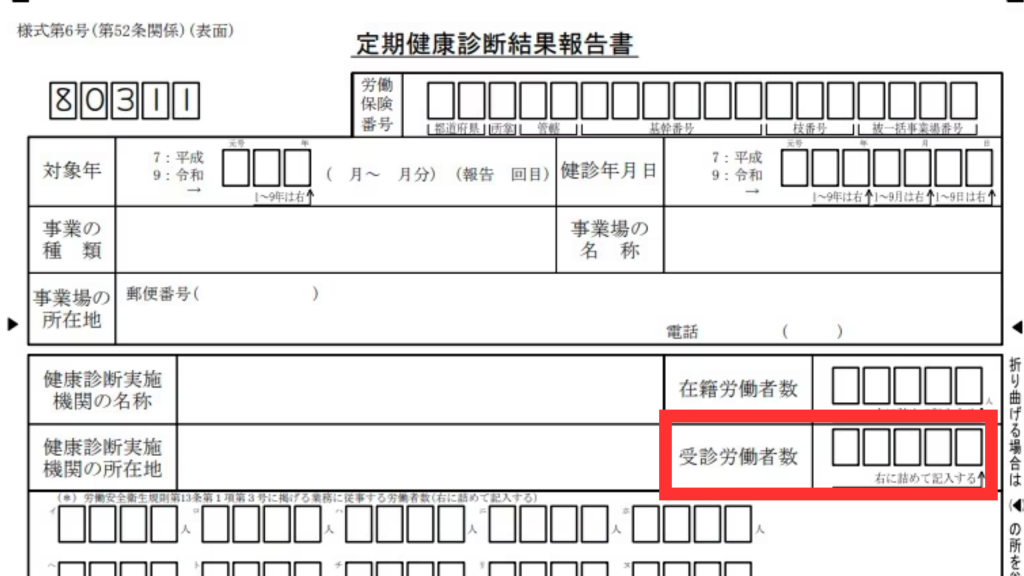

次に定期健康診断結果報告書の書き方について解説します。定期健康診断結果報告書を作成する際は、厚生労働省がフォーマットとして出しているテンプレートを使用すると便利です。また、印刷はA4サイズの普通紙を使用し、記入は黒色のボールペンで行ってください。

参考:定期健康診断結果報告書様式(PDF)

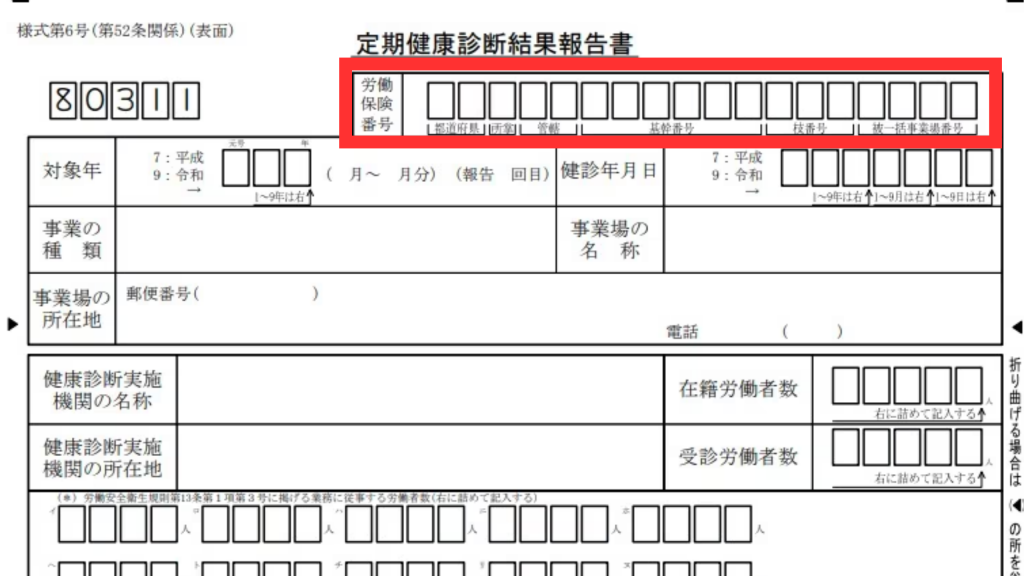

画像出典:厚生労働省「定期健康診断結果報告書」

また、厚生労働省の「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス」でインターネット上で定期健康診断結果報告書を作成することも可能です。誤入力や未入力の防止、書類の添付漏れを指摘するアラート機能など、サポート機能が充実しています。

①労働保険番号

労働保険番号は事業所が労働保険に加入した際に、労働基準監督署から交付される番号です。定期健康診断結果報告書では最上部の上段にあります。

労働保険番号の14桁の数字は、2桁+1桁+2桁+6桁+3桁の5つの区分から成り、それぞれの区分に意味があります。

例えば、労働保険番号をAA-B-CC-DDDDDD-EEEとすると、

- Aの2桁:府県コード

- Bの1桁:所掌

- Cの2桁:管轄

- Dの6桁:基幹番号

- Eの3桁:枝番号

を示しています。

- 確認方法:

- 過去の労働保険の概算、確定保険料申告書、労災保険申請書、労働保険の年度更新申告書などに記載されています。

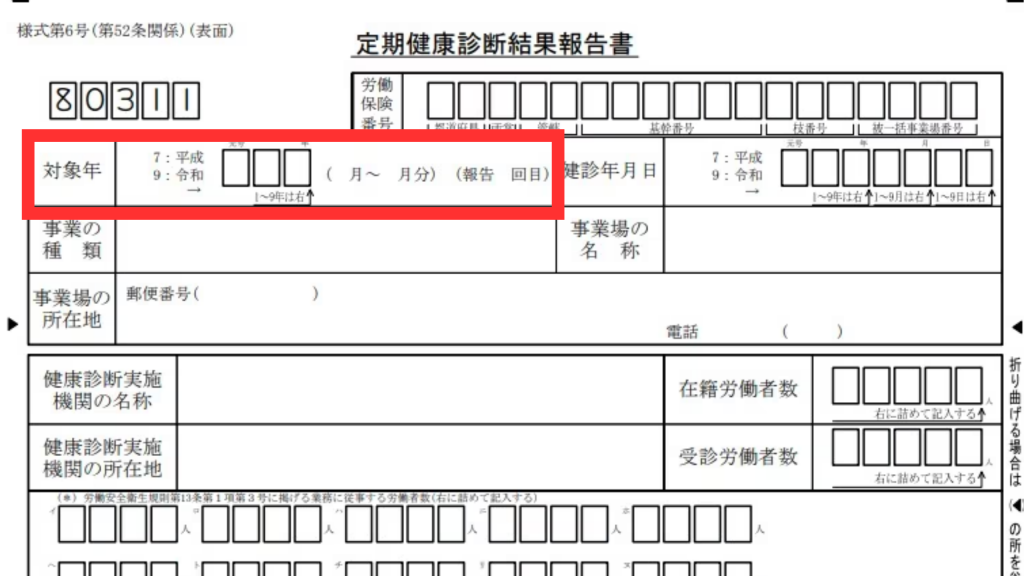

対象年

対象年の項目には、報告対象の健康診断を実施した年を記入します。1年間のうち、複数月にわたって健康診断を実施した場合は、(◯月~◯月分)の欄に期間を記入することが大切です。

また、左端の「元号」の欄に令和の**「9」**を入れ忘れないようにしましょう。

また 、1年を通して健診を実施し、まとめて報告をしたい場合は、左側の「( 月〜 月分)」と記載しましょう。その横の「(報告 回目)」は本報告書が報告年度において何度目の提出であるかを記載します。

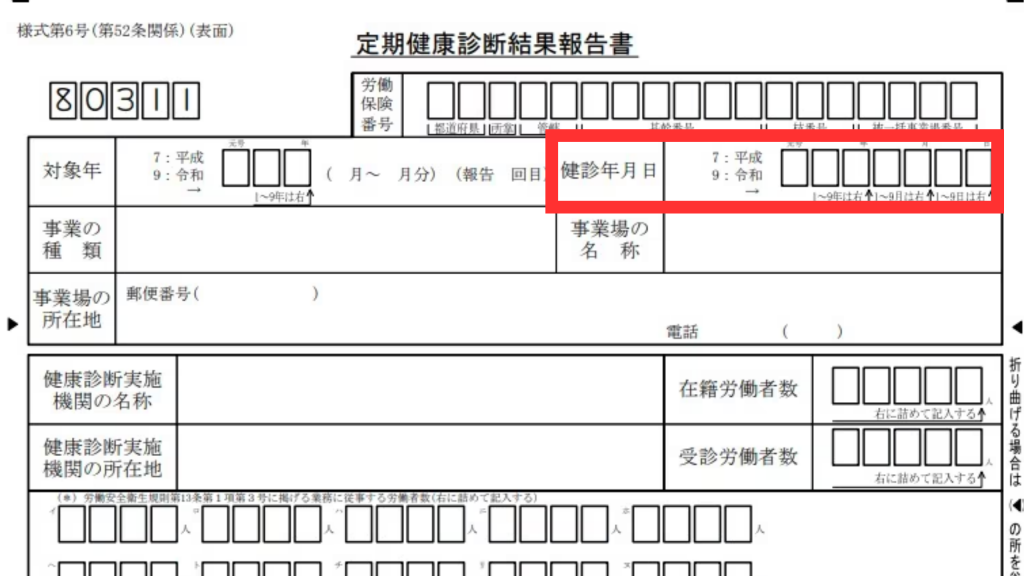

健診年月日

報告対象である健康診断を実施した年月日を記入します。ある一定期間で健康診断が行われた場合、報告日に一番近い健診年月日を記入します。

- 記入例:3月から8月にかけて健康診断を実施し、最後の一人が8月30日に受診していた場合は「8月30日」と記載してください。

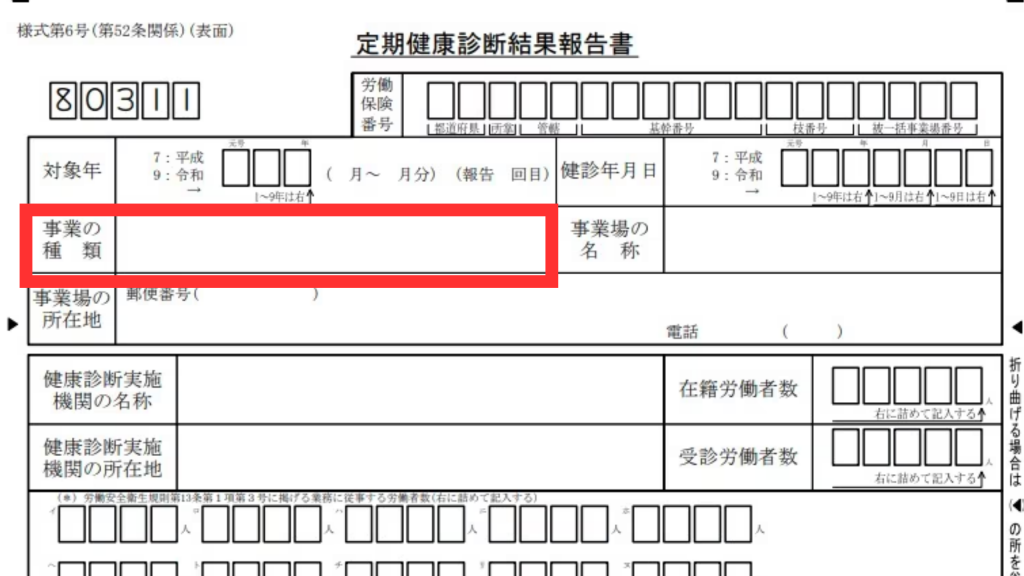

事業の種類

総務省のHPに記載がある日本標準産業分類の中分類を参照して記入します。

参考:日本標準産業分類

事業場の名称

「事業場の名称」には企業名だけでなく、店舗や支店名、工場もあれば工場名まで詳細を記載しましょう。

事業場の所在地

「事業場の所在地」では本社ではなく、健康診断を実施した従業員の在籍する事業場の住所を記入しましょう。

「メンタル対応に強い産業医のメリットとは?」

▶︎▶︎▶︎ライフインベスターで詳細を確認してみる

健康診断実施期間の名称と所在地

「健康診断実施機関の名称と所在地」はそれぞれ記入し、所在地が複数ある場合には別紙を使用しましょう。

在籍労働者数

健診年月日現在の常時事業所に在籍している労働者数を記載します。臨時的に雇用している労働者は含みません。

- 臨時雇用労働者:1年以上使用される予定のない有期雇用者、1週間の労働時間数が通常労働者(正社員)の4分の3未満にあたる労働者

受診労働者数

健診年月日現在の健康診断を受診した労働者数を記載します。会社で実施する健康診断の代わりに人間ドックを受診している従業員がいれば、その従業員の内容も含めて報告します。

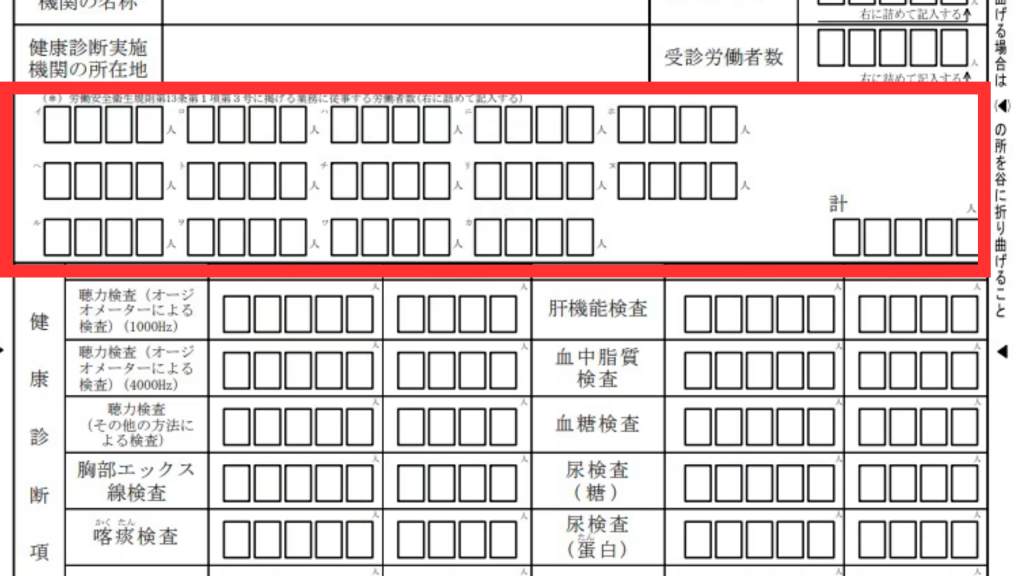

特定業務従事者数

特定業務とは健康に有害な危険性のある業務のことで、特定業務に常時従事している従業員の数を記入します。

下記記載の項目を見ながら、報告書の「イ〜カ」の欄に特定業務に常時従事する労働者数を記入してください。

「計」の欄にはイ~カまでの合計値を記入します。上記の業務に常時従事している従業員は、6ヶ月以内ごとに1回、定期健康診断を実施しなければなりません。

<イ〜カが指す特定業務の詳細>

労働安全規則第13条第1項第2号に掲げる業務

イ 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務

ロ 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務

ハ ラジウム放射線、エツクス線その他の有害放射線にさらされる業務

ニ 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務

ホ 異常気圧下における業務

ヘ さく岩機、鋲打機等の使用によつて、身体に著しい振動を与える業務

ト 重量物の取扱い等重激な業務

チ ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務

チ ボイラ 製造等強烈な騒音を発する場所における業務

リ 坑内における業務

ヌ 深夜業を含む業務

ル 水銀、砒素、黄りん、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務

ヲ 鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務

ワ 病原体によつて汚染のおそれが著しい業務

カ その他厚生労働大臣が定める業務

引用:(厚生労働省「労働安全衛生法に基づく健康診断を実施しましょう」)

健康診断項目

項目ごとの健康診断「実施者数」と「有所見数」を記入します。

健康診断では、さまざまな健康チェック(検査項目)を行います。定期健康診断結果報告書では特に「実施者数」と「有所見者数」が重要となります

有所見者とは、検査結果において「正常ではない」と判定された人のことです。健康診断結果用紙の各項目における判定結果をもとに、有所見者の抽出をおこないm

「有所見者」とは、検査の結果、異常が見つかった人のことを指します。健康診断の結果では、「C、D、E」や「要経過観察」「要再検査」「要精密検査」「要治療」などの判定結果を有所見とするケースが多いようです。

所見のあった者の人数

健康診断項目で、何か問題が見つかった(所見があった)従業員の総数を記入します。

重要なのは、もし一人の従業員が複数の検査項目で問題が見つかっても、その人を一人として数えることです。

例えば、ある従業員が心電図の検査と血液検査の両方で問題が見つかったとしても、この従業員は「所見のある従業員の人数」の中で一人として数えます。つまり、一人の従業員が複数の検査項目で問題があっても、人数を重複して数えないようにするのがポイントです。

異常所見のあったものを「所見のあった者(有所見者)」という。通常、医師から「要経過観察」、「要治療」、「要再検査」などの指示があるものを指します。

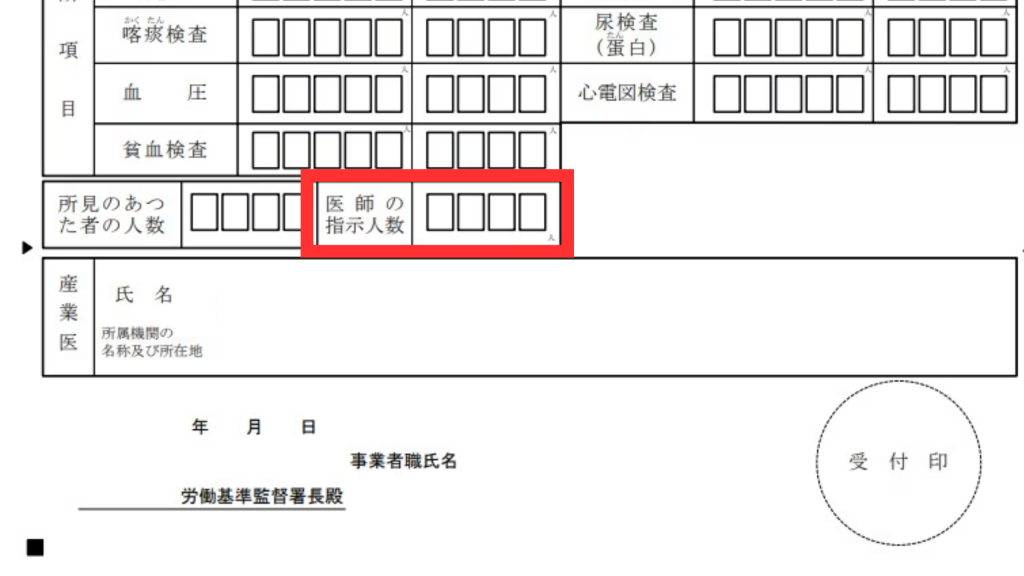

医師の指示人数

「所見のあった者の人数」とは、健康診断で何らかの問題が見つかり、医師から具体的な指示(要医療や要精密検査など)を受けた人の数を指します。生活習慣の改善を指示された人や保健指導を受けた人も、この数字に含めてください。

ただし、健康診断で明確な所見が見つからず、医師が「再検査が必要」と判断した場合は、この「所見のあった者の人数」には含めないでください。

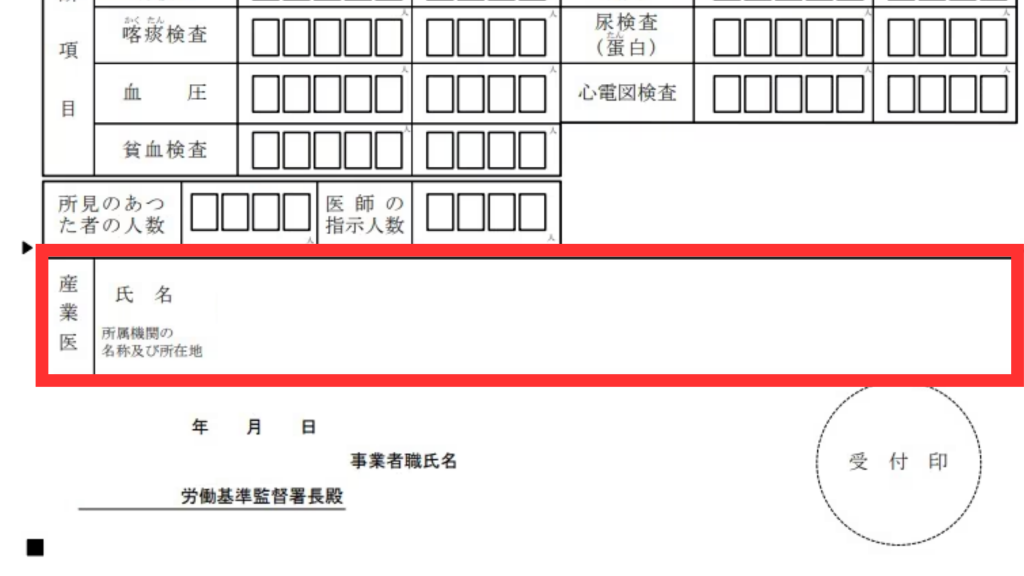

産業医

産業医の「氏名」、契約する産業医が勤務する「医療機関の名前」と「所在地」を書きます。令和2年からは、産業医の押印や電子署名は不要になっています。

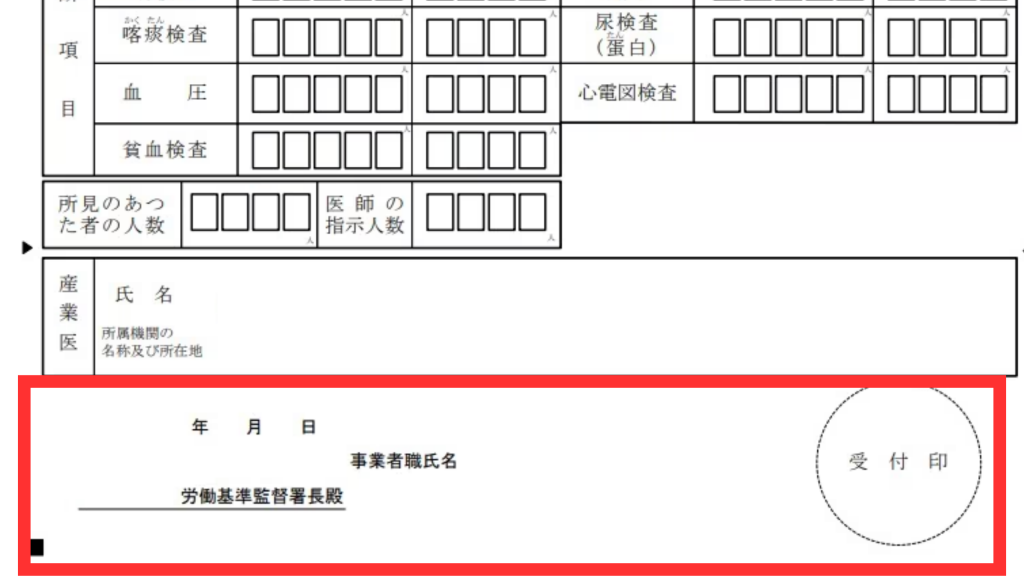

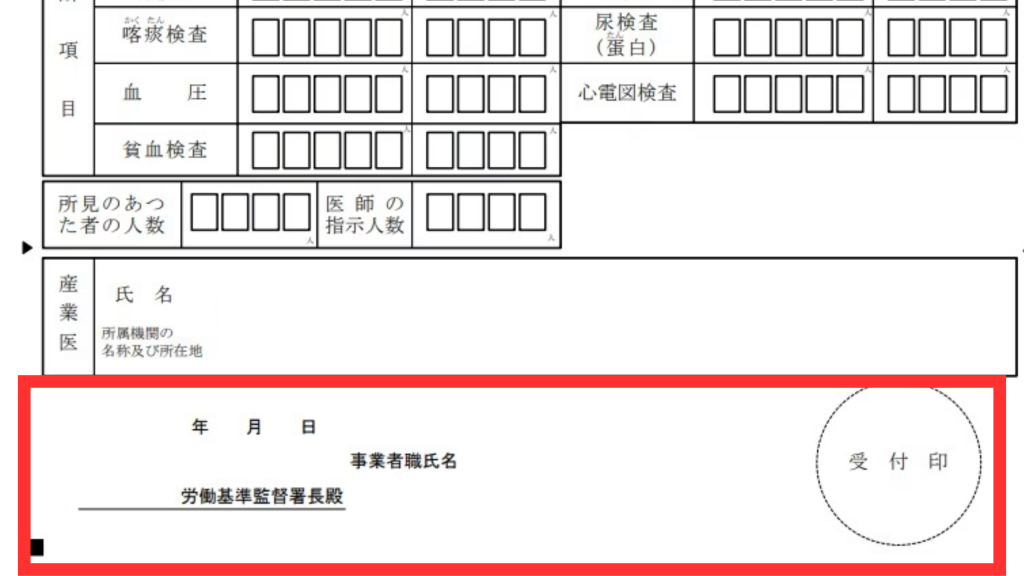

労働基準監督署長殿

所轄労働基準監督署の名前を記入します。厚生労働省「全国労働基準監督署の所在案内」よりご確認ください。

事業者職氏名

代表者職氏名の記入と代表者印の押印を忘れないようにしてください。

報告等を行う職務権限が事業場の長に委譲されている場合には、法人代表者職氏名を記入した上で事業場等の長(支店長、営業所長等)職氏名印で報告することが可能です。

ただし労働保険代理人は所管する法令が異なるため、労働保険代理人職氏名では報告できません。

定期健康診断結果報告書の提出

提出先

定期健康診断結果報告書は、所属する地域の労働基準監督署に提出する必要があります。どの労働基準監督署に提出すべきかは、厚生労働省の提供する「全国労働基準監督署の所在案内」を参照して確認してください。

また書類を提出する際は、報告書の原本とそのコピーを用意することが重要です。原本を提出した後、労働基準監督署から受付印が押されたコピーが返却されます。

この控えは提出証明として重要なので、報告書とコピーの2部を事前に準備し、後で参照できるように保管しておくことが望ましいです。

提出期限

定期健康診断結果報告書の提出は、診断完了後速やかに行うことが求められています。「遅延なく」という表現は通常、健康診断終了から約1ヶ月以内を意味します。

しかし、事業場によって健康診断の時期や期間が異なることもあり、その場合、最後の健康診断を受けた人の診断日から1ヶ月以内を提出期限として考えるのが一般的です。

また、厚生労働省の地方労働局によっては、年間の集計期間に合わせて、健康診断の実施時期に関わらず、3月中旬までに報告書の提出を求めることもあります。

結論として、健康診断が終了したら、なるべく早めに報告書を提出することが推奨されています。

出典:厚生労働省『全国労働基準監督署の所在案内』/厚生労働省東京労働局『健康診断結果報告書等の提出について』

まとめ

定期健康診断結果報告書は、常時50人以上の労働者を雇用する事業場で必須の書類です。年に一度の定期健康診断を行い、その結果を遅れずに所轄の労働基準監督署に提出することが法律で義務付けられています。今回記載した内容が皆さんの仕事の効率化につながれれば幸いです。

また、お手元の事業場が近い将来に従業員数が50人を超える可能性がある場合もこの報告書の記入方法や提出手順を理解しておくことが重要となるはずです。

しっかりとした社員に提供するためには、産業医との協力も不可欠になってくる思います。自社の産業医のチェックリストの一覧でまとめてみました。ご参考に頂ければ幸いです。

あなたの会社の産業医は大丈夫??産業医チェックリスト

□ 知識や経験の有無 :復職対応やメンタル対応をしたことがあるか

□ 説明のわかりやすさ:専門用語ではなく従業員にわかりやすい用語を使えるか

□ 傾聴力:経験や知識だけを主張せず、会社の状況を踏まえながら一緒に考えてくれるか

□ 態度:横柄な態度ではなく、話しやすい態度を取ることができるか

□ 迅速な連絡対応:メールや電話は当日中か翌日には返事があるか

上記のチェックリストは信用できる最低限の産業医の条件をまとめています。つまりこのチェックリストから漏れる産業医がいる場合は産業医を変更することも検討しても良いかもしれせん。

ライフインベスターズでは、コミュニケーション能力や専門性など、一定の基準を満たした産業医が所属しております。産業医の交代を含め何かお困りやご不満がございましたら、無料のオンライン相談も受けつけておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。